在宅ワークで確定申告が必要なの?

在宅ワークで一定の金額を超えると確定申告の必要があるよ!

夫の扶養からも抜けたくありません。

それでは扶養の範囲についても説明するよ!

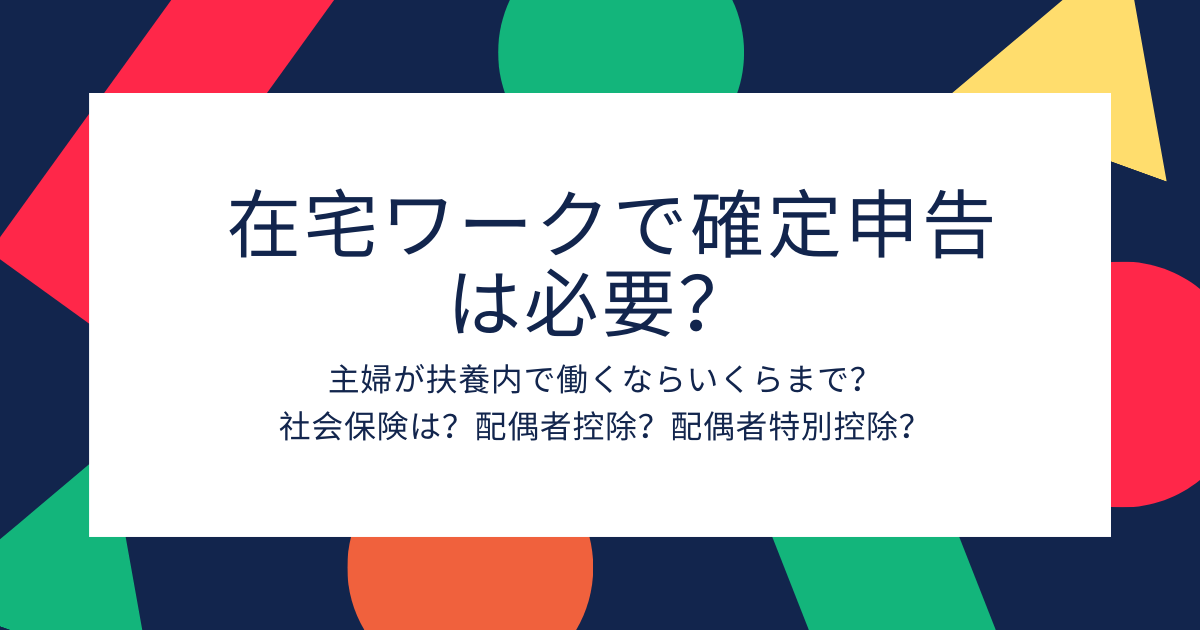

パソコンでできる在宅ワークも増え、自宅で仕事をしている主婦の方も多いのではないでしょうか。

在宅ワークで収入を得るようになったら、主婦でも確定申告が必要になります。

しかし、夫の扶養内で働きたいと考えている方も多いですよね。

そこで、この記事では在宅ワークの確定申告、夫の扶養について、私が税務署、健康保険事務所、市役所に問い合わせた結果を紹介します。

ややこしかったです・・・

実際に税務署に合計4回電話をして、やっと理解できたので、なるべくわかりやすく説明していきます。

扶養とは?妻の年間所得が夫の配偶者控除・配偶者特別控除の適用になるのかということ

まず、調べていくうちに疑問に思ったこと。

それは、扶養っていったいどういう状況?

ということです。

扶養に関して、税務署の答えは、

税法上は、夫の扶養に入るという言葉はなく、妻の年間所得が夫の配偶者控除・配偶者特別控除の適用になるのかということ。

扶養に入るということは、配偶者控除のことなのか、社会保険の扶養のことなのかによっても扶養に入るという意味や、気にすべき金額が変わってきます。

確定申告が必要なのかということと、夫の扶養の範囲内なのかは別の意味になるので分けて考えないといけません。

在宅ワークは確定申告が必要!

在宅ワークなら税務署に申告する必要はないと思っていませんか?

在宅ワークの場合でも1月1日~12月31日の年間の所得が一定の金額を超えると確定申告をする必要があります。きちんと所得を把握し、損をしないような働き方をしたいですよね。

ここで大切なのは、年間収入ではなく、年間所得という点です。

年間の収入から実際にかかった経費を引いた金額が所得となります。

例えば、年間の収入が50万円で経費が20万円かかった場合の所得は、30万円となります。

在宅ワークはいくらから確定申告は必要?働き方によって違う

まずは、在宅ワークの場合の確定申告について説明します。これは、働き方によって違います。

パートなどの給与所得+在宅ワークの場合

パートや会社員などの給与所得があって、副業として在宅ワークをしている場合は、在宅ワークは副業の扱いになり、年間所得が20万円を超えたら確定申告の必要があります。

この場合は、自分で確定申告を行うのではなく、給与所得を得ている企業の確定申告と一緒に行ってもらいます。

在宅ワークのみの場合

在宅ワークの収入のみの場合、年間収入が38万円を超えると確定申告の必要があります。

ただし、在宅ワークの種類によっては家内労働者の必要経費の特例が適用されることがあり、65万円まで経費として認められるようになります。

家内労働者の必要経費の特例が認められると、65万円+38万円=103万円まで確定申告をする必要はありません。

家内労働者の必要経費の特例とは?

事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで(令和2年分以降は55万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

(注) 令和2年分以降は、基礎控除額が48万円となり、家内労働者等の必要経費の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円であることから、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の48万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。

引用:国税庁ホームページ

この説明ではわかりにくいですよね。そこで、管轄の税務署に問い合わせてみることにしました。

私の場合は、クラウドワークスを使い在宅ワークをしているので、その場合は家内労働者の必要経費の特例にあてはまるのかを聞きました。

クラウドワークスの場合、仕事先はたくさんあるが、入金されるのはクラウドワークスからとなります。

そのため、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に適用となるため、家内労働者の必要経費の特例は使えますということでした。

つまり、年間65万円までは経費として収入から差し引くことができます。

そのため、年間の収入が経費の65万円を引いて38万円未満の場合、確定申告の必要はありませんということでした。

つまり65万円+38万円=103万円の収入までは確定申告の必要はないということになり、配偶者控除が適用されるということになります。(俗にいう夫の扶養内ということ)

103万円を12で割ると、1カ月約8万5千円です。

いいですね!これくらい在宅ワークで稼げるとすごくうれしい!

しかし後日再び疑問があり、税務署に問い合わせをしたところ、クラウドワークスを使い、複数のクライアントから仕事をもらっている場合は、家内労働者の必要経費の特例が認められない可能性が高いということでした。

うそでしょー!?

判断のポイントは、責任の所在ということのようです。

報酬の支払いの責任は、各クライアントのため、特定の人に対しての継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人に適用にあたらないと考えられるということです。

うーん、担当者によって、説明がバラバラです。

実際に、ネット上で調べても判断は分かれるところのようで、私の場合は、確定申告の際に書類を作り、相談に行ってくださいと言われました。

しかし、確定申告に行ってから、

はい、扶養から外れます!

と言われても困りますよね?

クラウドワークスのような在宅ワークの場合、判断が難しいようなので夫の扶養から絶対に抜けたくないという場合は、年間の所得を38万円におさえておいた方がいいということになりますね。

配偶者控除の適用を受けるためには(扶養内で稼ぐには)、月額にすると3万円ちょっとにおさえないといけない計算になります。

令和2年からは、基礎控除の金額が48万円に上がりますので、年間所得が48万円を超えない場合は、確定申告の必要なくなります。

配偶者控除とは?

次に、配偶者控除について詳しく説明します。便宜上、控除を受ける納税者を夫として説明します。家庭によって、夫が主夫をされている場合は夫を妻と置き換えて読み進めてください。

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。

引用元:国税庁ホームページ

なお、平成30年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方については、配偶者控除は受けられません。

控除を受ける納税者本人(夫)の所得の合計金額が900万円以下の場合は、配偶者(妻)の所得の合計が38万円以下の場合、配偶者控除を受けることができ、夫の所得から38万円を引き、残った所得に対して所得税がかかることになります。

配偶者控除というのは、自分の所得に対する税ではなく、夫の所得税にかかるものであるということを覚えておきましょう。

つまり、妻の年間所得が38万円を超えた場合は、配偶者控除の適用外となり、妻本人の所得にかかる税金を納める必要が出てきます。(確定申告の必要がある)

パートなどの給与所得者の場合は、給与所得控除を65万円受けることができるので、

65万円+38万円=103万円となり

これがいわゆる103万円の壁になります。(夫の扶養内で働くということ)

在宅ワーカーの場合は、38万円の壁ということになりますね。

配偶者特別控除とは?

ただし、年間の収入が103万円を超えるとすぐに税金が上がるわけではありません。

収入から経費65万円を引き、年間所得が38万円を超える場合は確定申告の必要がありますが、所得が38万円超え123万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。

配偶者特別控除とは控除を受ける納税者本人(夫)の合計所得金額によって段階的に所得税が課税される制度となります。

年間所得が85万円までの場合は、基礎控除額の38万円を控除してもらうことができ、夫の所得税は変わりません。

パートなどの給与所得の場合、給与所得控除65万円が適用されるので、

65万円+85万円=150万円となり、いわゆる150万円の壁になります。

夫の所得税額は変わりませんが、妻の所得が38万円を超えているため、妻の所得に対して所得税を納税する義務があります。(確定申告をする必要がある)

つまり、在宅ワーカーの場合、年間所得が85万円までなら、夫の所得には配偶者特別控除として38万円が認められるため、夫の所得税にかわりはありませんが、38万円を超えているので妻の所得に関しては、確定申告をし所得税を支払うことになります。

以下の表のように納税者本人(夫)の所得に応じて段階的に控除される金額が変わります。

| 平成30年・令和元年分 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 | 950万円超 | |||

| 950万円以下 | 1,000万円以下 | ||||

| 配偶者の合計所得金額 | 38万円超 85万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |

| 85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | ||

| 90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||

| 95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||

| 100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||

| 105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||

| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||

| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||

| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||

令和2年からは以下の表のように基礎控除の金額が10万円あがります。

| 令和2年以降分 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 | 950万円超 | |||

| 950万円以下 | 1,000万円以下 | ||||

| 配偶者の合計所得金額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |

| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | ||

| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||

| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||

| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||

| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||

| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||

| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||

| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | ||

引用:国税庁ホームページ

夫の会社への所得の申告は?

年末になると、家族の収入の状況を夫の会社へ申告しなければいけませんよね。この場合の申告方法についても税務署で問い合わせをしました。

解答はこちらです。

家内労働者の必要経費の特例が認められる場合

年間所得が65万円未満の場合は0円で申告でいいです。

65万円を超えた場合は、実際の金額を申告し経費65万円を引き、その金額が38万円未満なら課税対象になりません。

家内労働者の必要経費の特例が認められない場合

年間所得が38万円を超える場合は、申告の必要があります。

ただし、会社によっては、独自の家族手当がある場合があります。少しの収入でも申告する必要がある場合もありますので、不安な場合は、ご主人の会社へ問い合わせてみることをおすすめします。

主婦がアフィリエイト収入がある場合の確定申告は?

主婦の方でパートなどの給与収入がある場合は、アフィリエイトの年間所得が20万円以上の場合は確定申告の必要があります。

主婦の方でアフィリエイトの収入のみで他に給与所得がない場合は、年間所得が38万円を超えた場合、確定申告の必要があります。

アフィリエイトの収入に関しては、家内労働者の必要経費の特例が認められるのかの見解は、判断が分かれるところのようです。アフィリエイト収入のみの場合は、家内労働者の必要経費の特例が認められる場合もあります。

個々の状況によって判断は分かれるようなので、お住いの管轄の税務署に問い合わせをしてみることをおすすめします。

在宅ワーク+アフィリエイトの収入がある場合は、年間所得の合計が38万円を超えた場合は確定申告の必要があります。

年間所得が38万円までなら、配偶者控除が認められ、年間所得が38万円超~123万円までは配偶者特別控除の対象となります。この場合は、2カ所以上から収入があることになるので、家内労働者の必要経費の特例は認められないとの説明を受けました。

令和2年からは、基礎控除の額が48万円になりますので、年間所得が48万円に満たない場合は確定申告の必要はありません。

つまり、令和2年からは月4万円くらいは配偶者控除の適用内(扶養内)で稼ぐことはできそうです!

社会保険は?

社会保険に関しても、よくわからなかったので健康保険協会へ問い合わせをしました。(保険証の連絡先)健康保険や年金は、社会保険としてまとめられます。

社会保険の扶養については、年間の収入が130万円を超えない限り、扶養の範囲内ということになります。

ここでのポイントは、社会保険の場合は、所得ではなく収入ということです。

年間収入が130万円未満の場合は、申告の必要もありません。年間の収入が130万円を超える場合は、社会保険事務局より連絡があり、扶養から外れます。

社会保険上の扶養は所得税とは別のものと覚えておきましょう。

収入要件は、原則、年間収入が130万円未満になります。ただし、60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。

また、被扶養者の年間収入が増えて、収入要件を満たさなくなった場合には、被扶養者から外れることになります。その際は、「被扶養者(異動)届(削除)」の手続きが必要になります。

引用: 日本年金機構

在宅ワークをすると住民税は納めないといけないの?

住民税はいくらの収入から納めないといけないのかは、お住いの市町村によって違います。

私は、市役所に問い合わせをしたところ、私が住んでいる地域の場合は、経費を引いて年間収入31万5千円以上の場合かかるという回答でした。年間所得が31万5千円以上の場合、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告を市役所などにする必要があります。

在宅ワークで収入が上がれば青色申告という方法も!

専業主婦のが確定申告をする場合、所得は雑所得として申告します。確定申告の際には、収入から必要経費を引くことができますので、在宅ワークやアフィリエイトのために購入したものなどはレシートを取っておくことを忘れないようにしましょう。

経費として認められる例は、アフィリエイトの場合はプロバイダー、ドメインなどにかかる費用などです。在宅ワークやアフィリエイトの場合は、必要経費も少ないので、あまり稼げないと思いますよね。

もしも、もっと稼ぎたいと思った場合は、開業届を提出し個人事業主になるという方法があります。個人事業主になり、事業所得として確定申告すれば、65万円までは必要経費として認められ、年間の収入から経費の65万円を差し引き、年間所得38万円を超えなければ扶養から抜けることはありません。

ただし、所得があまりにも少ない場合は、事業所得として認められないケースもあるようです。個人事業主になるにはよく考えたうえで行いましょう。

在宅ワークをすると確定申告が必要なこともある!

主婦が在宅ワークやアフィリエイトで働く場合の確定申告の必要性や扶養の範囲について表にまとめました。

| 令和元年まで | 年間所得38万円まで | 年間所得38万円超~85万円 | 年間所得85万円超え123万円 |

| 確定申告 | 必要なし | 必要あり | 必要あり |

| 配偶者控除 | 38万円 | なし | なし |

| 配偶者特別控除 | なし | 38万円 | 段階的にあり |

| 令和2年以降 | 年間所得48万円まで | 年間所得48万円超~95万円 | 年間所得95万円超~133万円 |

| 確定申告 | 必要なし | 必要あり | 必要あり |

| 配偶者控除 | 38万円 | なし | なし |

| 配偶者特別控除 | なし | 38万円 | 段階的にあり |

在宅ワークやアフィリエイトで収入がある場合、平成31年、令和元年までは年間所得38万円までの場合は非課税となるので確定申告の必要はありません。

ただし、住民税は各自治体によって異なりますので確認が必要です。

在宅ワークやアフィリエイトどちらかの収入のみの場合は、家内労働者の必要経費の特例が認められる可能性があり、65万円まで経費として認められ年間収入から65万円を引き、年間所得が38万円を超えた場合確定申告の必要があります。

ただし、判断は分かれるとことですのでお住いの管轄の税務署に問い合わせることをおすすめします。

主婦が在宅ワークやアフィリエイトをする場合、夫の扶養から抜けないで働きたい(配偶者控除の適用内で)場合は、年間所得は38万円を超えないように働くことをおすすめします。

令和2年からは、基礎控除額が48万円になりますので、年間所得が48万円までなら夫の扶養から抜けず に(配偶者控除の適用内 で)働くことができます。

確定申告をしてもかまわないという場合は、令和元年の場合は、年間所得が85万円までなら、38万円の控除が認められることになり夫の所得にかかる税金が変わることはありません。

年間所得が195万円未満の所得税は、所得に対して5%です。

例えば、85万円の所得があった場合、所得税は42,500円です。

所得税を引いた手取りは、807,500円になるので、年間所得を38万円におさえるよりも世帯収入としては上がりますよね。

配偶者控除・配偶者特別控除の適用外の金額まで稼ぐと、夫の納税額が増え、結果的に世帯収入が下がってしまうということもあります。

主婦が在宅ワークで働く場合、税について詳しく調べてておき、事前にいくら稼ぐとどうなるのかについてシュミレーションをしておく必要がありそうです。

自分の所得だけを考えるのではなく、世帯全体の収入を見て考えるようにしましょう。

コメント